I

A pesar de que el relato que sigue le fue contado por quien esto escribe al autor del blog -voz habitual de mis escritos parisinos- en una de las muchas reuniones habidas durante aquellos meses en que coincidimos en la cité lumière, y de que a pesar de que su labor, pulcra y encomiable, no solo no merece la más mínima objeción por mi parte, sino, antes bien, la más agradecida de las felicitaciones por su fidelidad al espíritu y a la letra de lo por mí escrito o comentado, por esta vez -que no sé si servirá o no de precedente- prefiero llegarme ante ustedes en persona pues la esencia que subyace en lo relatado está tan íntimamente unida a mi espíritu que muy posiblemente, y a pesar de la buena fe de nuestro amigo Rodrigo, no sea él capaz de transmitirles con toda la precisión que merece la sutileza propia de las impresiones más subjetivas, aquellas que solo quien las padece -sufre o goza- puede, mejor que peor, referir: esos leves roces de la emoción que en un momento determinado cruzan la consciencia como ligeras sombras proyectadas por una sensibilidad estremecida. No, no exagero. Cuando se trata de emociones suscitadas por algo tan sutil, inasible e inefable como la música fundida de una manera tan absoluta al alma y expresada con tal intensidad de delicada pasión trascendente como la destilada por el protagonista del relato que me propongo contarles, todo intento de veraz descripción es poco.Creo firmemente que las cosas más fantásticas suceden a quienes son susceptibles de una interpretación fantástica de lo real, quizá porque esos seres, poseedores de una sensibilidad especialmente dotada, son capaces de detectar lo fantástico subyacente a toda apariencia, porque, en definitiva ¿hay algo más fantástico e increíble que la propia Vida? Que sepamos, las condiciones para que una tal condición vital se dé en el hostil universo que nos rodea son escasísimas, casi nulas; de hecho, la Tierra es una especie de milagro flotando en medio del vacío y viajando a 108.000 Kilómetros por hora alrededor del sol, que, a su vez se mueve a 220 kilómetros por segundo alrededor de la galaxia, que a su vez se mueve hacia el Gran Atractor a 2,2 millones de kilómetros por hora, y éste, en continua expansión desde el Big Bang, a una velocidad crecientemente acelerada hacia no se sabe dónde...

Lo que sigue puede que tenga la apariencia de lo imaginario, pero les aseguro que tuvo coordenadas reales, ámbito real, personas y hechos reales. Se puede dudar, en todo caso, de que la interpretación, la vivencia de aquellos hechos se atuvieran o no a esta realidad reconocible por todos, y que lo que voy a narrar pudiera tener otra explicación que la que aquí voy a sugerir. Pero yo así lo viví, y, sobre todo, él así lo dio a entender a lo largo de aquella corta pero intensa relación. Al fin y al cabo ¿qué otra cosa es la realidad sino la experiencia particular que de ella tenemos los seres conscientes?

II

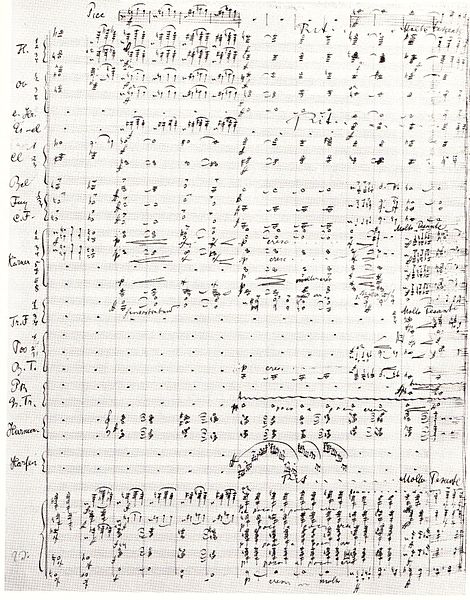

En aquel tiempo, desde mi retiro literario en Montmartre, me zambullía en la apabullante oferta cultural de la que fuera capital artística de la Europa del último tercio del siglo XIX y primero del XX; paseaba sus calles empavesadas, sus bulevares, las riberas del Sena; descubría lugares donde lo fantástico habitaba hilvanado a un pretérito legendario: bibliotecas, bistrós, tiendas de viejo y anticuarios donde uno podía toparse con objetos cuya historia se hubiera fraguado muy lejos de allí, en las tórridas arenas de los desiertos arábigos, o en las exuberantes selvas indostánicas, o acaso abrigaran secretos de arcanas civilizaciones que acabaron sumergidas en las profundidades marinas.Como melómano empedernido también visitaba esos establecimientos musicales donde uno es capaz de encontrar hasta las primeras impresiones en vidrio del fonoautógrafo de León-Scott, cilindros de grabaciones originales efectuadas por el fonógrafo de Edison, los primeros discos realizados en resina shellac para fonógrafo, o, por supuesto, aquellos primitivos discos de pasta a 78 rpm del gramófono de Berliner. Pero yo no iba allí tras estas exclusivas curiosidades propias de museo, sino por curiosear grabaciones magistrales de orquestas y directores míticos como Arthur Nikisch, Hans Richter, Otto Klemperer, o, ya en la Edad de Oro de la dirección orquestal, los más recientes Wilhelm Furtwängler, Hans Knappertsbuch, Rudolf Kempe, Bruno Walter o... Gustav Mahler. Sobre todo Gustav Mahler. Quería saber si existía algo registrado del considerado como uno de los más excelsos intérpretes de Wagner -creo haber expresado ya mi amor al drama wagneriano-, pero la búsqueda fue infructuosa. Los medios de registro aún no estaban consolidados cuando el compositor montó y dirigió sus ciclos de Der Ring des Nibelungen o su Tristan und Isolde en el Hofoper de Viena.

Mas fue esta búsqueda la que me condujo hasta Le Bazar du Microsillon, un coqueto y discreto local dedicado a la música grabada en soporte de vinilo preferentemente, pero no exclusivamente. Se ubicaba en la planta baja y semisótano del número 13 du Passage Cottin, a un tiro de piedra de las escarpas que conducen a Le Sacre Coeur. Era éste un curioso lugar que, además de poseer todo tipo de discos de todo tipo de música, disponía de unas cabinas dotadas de una silla, una mesita y unos auriculares de alta fidelidad, donde escuchar las diversas grabaciones que previamente debían ser entregadas a una especie de discjockey, que era quien se encargaba con sumo cuidado de su reproducción en las correspondientes pletinas. Se daba la circunstancia de que por una pequeña suma de dinero (tarifada por tiempo) se podía disfrutar de la audición de la música elegida, era un servicio que el local ofrecía y que no sé de nadie más que en todo París lo ofertara. Allí le conocí.

Yo iba por el local periódicamente, pues los fondos variaban constantemente, renovándose y ampliándose según la oferta de un mercado que si bien está dirigido a una minoría, ésta es muy exigente y dinámica. Y fue en una de estas periódicas visitas, mientras andaba con mis pesquisas sobre Mahler, cuando uno de los asesores de la tienda, de nombre Jacques --un tipo de mediana edad, incipiente calvicie y ojos vivarachos que le aportaban la jovialidad que le restaba la ausencia de pelo--, con el que ya tenía cierta familiaridad, me susurró que había aparecido alguien aún más interesado en el compositor bohemio que yo, al menos en una de sus obras...

Parece ser que un día --hacía como cosa de mes y medio-- llegó un hombre joven, alto y delgado, con esa apariencia descuidada y distraída que suelen tener todos los que son víctimas de algún tipo de obsesión, que tras curiosear por los anaqueles, le preguntó a él directamente por diversas versiones de la 8ª Sinfonía de Mahler. Según me precisó Jacques, estaba interesado, sobre todo, en la grabación de 1959, en el Royal Albert Hall de Londres, con la London Symphony Orchestra bajo la dirección del gran director mahleriano Jascha Horenstein. Aunque en principio no disponían de ella --siguió comentando Jacques--, hacía una semana la habían encontrado en Londres. Mientras, en todo ese tiempo, el hombre alto, delgado y obsesivo, no ha dejado de venir ningún día a escuchar las otras grabaciones de las que sí disponían.Y Jacques aquí, acercándoseme para aumentar la confidencialidad, se explayó en detalles.

-Llega con su habitual aire tímido y cortés (actitud que no ha variado nunca, por más que lo veo durante cinco días a la semana), se va al anaquel correspondiente, selecciona un disco, me lo trae, me lo entrega dándome las gracias; yo le indico el número de la cabina disponible, y él, reiterando el agradecimiento se encamina hacia el lugar donde pasa los ochenta y tantos minutos -según versión- que dura la obra. Siempre viene con un cuadernillo y un bolígrafo sencillo, se sienta, se coloca cuidadosamente los auriculares y escucha con los ojos cerrados. De vez en cuando surge de la escucha y escribe frenéticamente en el cuaderno unas notas. Al cabo vuelve a cerrar los ojos y continua con la audición. Así hasta el final. Las interrupciones para escribir no siguen ninguna pauta establecida: a veces se producen muy seguidas, y otras tarda diez o quince minutos en interrumpir su concentración. No sé qué escribe ni por qué. Imagino que cosas sugeridas por la música, obviamente. Quién sabe, quizás se trate de un compositor o un estudiante de armonía que reseña las características técnicas de la pieza. Cuando la obra concluye aún se queda unos minutos con los ojos cerrados. A veces escribe algo y a veces no. Sale de la cabina, me saluda con una leve inclinación de la cabeza y una ligera sonrisa, me abona la cantidad pertinente y se va cerrando la puerta con todo cuidado. Un hombre muy raro, sí. Muy educado y sensible. Hasta su forma de andar es singular, pues tiene un paso normalmente cadencioso, pero a veces enérgico y resuelto. Sus movimientos podrían considerarse armoniosos, pero no carentes de cierta tensión, de vez en vez incluso muestran una energía y precipitación que contradice, hasta cierto punto, la armonía habitual. Bien pensado --dirige Jacques una mirada al techo mientras lleva su índice izquierdo a la barbilla-- se mueve como si siguiera un patrón sinfónico. Sí, eso es --chascando los dedos-- un patrón sometido a las leyes de la armonía musical. Y, o yo no entiendo de música --enfatiza suficiente--, o juraría que ese patrón tiene mucho de mahleriano.

III

No acababa de pronunciar la palabra --mahleriano-- cuando, casi respondiendo a la invocación, por la puerta apareció un tipo alto, joven y delgado que vestía una arrugada gabardina de color indeterminado, entre gris verdoso y pardo; el pelo, muy negro, proclamaba, claramente, su enemistad con el peine; los ojos, de párpados a medio cerrar, eran grandes y oscuros --quizá de un tono marrón violáceo--; la nariz proporcionada y la boca de labios finos daban a su angulosa cara el aire aristocrático de uno de esos especímenes eslavos cuyo abolengo hunde sus raíces en la noche de los tiempos.

Traía algo bajo el brazo que resultó ser el disco de la versión "Horenstein", de 1959, de la 8ª de Mahler.

Les saludó cortésmente y se dirigió al puesto de Julien, el discjockey, al que entregó el disco. Seguidamente tomó posesión de la cabina nº 3 durante la próxima hora y media. Yo, de forma discreta, no le quité ojo de encima. Realmente --no sé si influido por las palabras de Jacques-- algo había en él que iba más allá de la simple diferenciación fisionómica que suele dejar entrever el carácter de cada individuo; algo que, como la gabardina que lo cubría, pero invisible, le dotaba de una subrayada apariencia de singularidad desconcertante, una especie de malla energética o de aura fácilmente perceptible que emanaba de él y lo seguía como la cola de un cometa.

Es significativo cómo las narraciones que contienen algún matiz fantástico, o simplemente misterioso, pueden obrar en nuestra consciencia con tal poder de sugestión. Por más que nos declaremos escépticos o descreídos, basta que nos apunten alguna especificidad que tienda a incomodar, que raye lo numinoso, para que no podamos librarnos totalmente del prejuicio a la hora de contemplarla. Pensé que este era el motivo de esa mi condicionada primera impresión sobre aquel hombre. No tardaría en confirmar mi equivocación.

Una vez finalizada la audición, tal y como me apuntara Jacques con anterioridad, permaneció un par de minutos con los ojos cerrados; después los abrió y estuvo escribiendo en su cuaderno con trazos rápidos mientras movía los labios (parecía que se dictaba a sí mismo). Al cabo de un minuto se levantó y salió de la cabina, fue a recoger su disco, y mientras se dirigía hacia la puerta aproveché: me fui hacia él y me presenté.

--Buenas tardes, monsieur, mi nombre es Héctor Amado.

En un primer momento, quizá sorprendido, dio un paso hacia atrás. Después, viendo mi sonrisa y mi mano tendida salió de su asombro y, sonriéndome a su vez, me la estrechó.

--Buenas tardes, monsieur, mi nombre es Héctor Amado.

En un primer momento, quizá sorprendido, dio un paso hacia atrás. Después, viendo mi sonrisa y mi mano tendida salió de su asombro y, sonriéndome a su vez, me la estrechó.

--Faust Novak. Enchanté monsieur.

Su voz, de tenor bajo, sonaba clara pero su francés estaba provisto de un ligero acento que denotaba una procedencia extranjera. Su mano, huesuda y alargada, de piel muy blanca y delicada, pregonaba no ser la de un manufacturero. A pesar de estar fría y ligeramente sudorosa, el apretón había sido cálido, contraste que hizo crecer en mí la perplejidad que ante aquel extraño había comenzado a sentir desde el primer momento.

En diez minutos estábamos sentados en una mesita de Le Chat Noir, un bar surgido a la sombra del cabaret homónimo, quien cerrara sus puertas en 1897 para disgusto de la gran troupe artística --Picasso entre otros-- que con motivo de la Exposición Universal de 1900 se desplazó a París. A esa hora el local aún no estaba lleno y se podía charlar sin poner en peligro las cuerdas vocales, o sin temor a que en las mesas adyacentes se compartieran las conversaciones. A pesar de ser un hombre aparentemente reservado, o quizá animado por la confianza de encontrar un alma que compartiera en cierta medida su pasión mahleriana, estuvo más locuaz de lo que cabe esperar en alguien que se acaba de conocer. Así me enteré de que su pasión por Mahler lo era casi desde la adolescencia --y eso supondría no más allá de diez años--, pero que su debilidad --como él decía-- por la 8ª surgió apenas dos años atrás.

En diez minutos estábamos sentados en una mesita de Le Chat Noir, un bar surgido a la sombra del cabaret homónimo, quien cerrara sus puertas en 1897 para disgusto de la gran troupe artística --Picasso entre otros-- que con motivo de la Exposición Universal de 1900 se desplazó a París. A esa hora el local aún no estaba lleno y se podía charlar sin poner en peligro las cuerdas vocales, o sin temor a que en las mesas adyacentes se compartieran las conversaciones. A pesar de ser un hombre aparentemente reservado, o quizá animado por la confianza de encontrar un alma que compartiera en cierta medida su pasión mahleriana, estuvo más locuaz de lo que cabe esperar en alguien que se acaba de conocer. Así me enteré de que su pasión por Mahler lo era casi desde la adolescencia --y eso supondría no más allá de diez años--, pero que su debilidad --como él decía-- por la 8ª surgió apenas dos años atrás.

La inmersión en la música del compositor bohemio --me dijo-- comenzó, como nos ha sucedido a todos, por sus sinfonías más conocidas, la 1ª "Titan" y la 5ª; después, una vez enganchado, vendrían todas las demás: la 6ª "Trágica", la "Canción de la Noche" o 7ª, la "Resurreción" o 2ª, la 3ª y 4ª; incluso tuvo acceso a la 9ª y la inacabada 10ª antes de acceder a la 8º. La razón no me la supo dar, porque él mismo la desconocía. El destino lo quiso así --era su respuesta--. Sí me precisó que ya estuvo a punto de sucumbir con Las Canciones de la Tierra (Das Lied von der Erde), esa colección de lieds bordados sobre una trama sinfónica cuyos textos hay que ir a buscarlos a... ¡China! Pues las seis canciones que componen la obra son arreglos del propio Mahler sobre poemas chinos de la dinastía Tang (salvo la 2ª de, Tchang-tsi, y la 6º y última, del poeta emperador Wang-Wei, las cuatro restantes son del gran Li Tai Po, el mayor poeta que diera aquella tierra de desconocidos poetas, quien, desdeñando todos los honores imperiales, se retirara a vivir en medio de la naturaleza, convirtiéndose en un aedo nómada que gustaba de escribir sus líricos epigramas en las hojas de los árboles para entregarlas, después, a la corriente de los ríos... (con eso está perfectamente definido el carácter de aquel extraordinario ser, y se comprende, además, que de los más de 5000 poemas que se cree escribió apenas hayan llegado a nosotros un millar; así como se explica mejor su muerte en el río Yang-tsé por querer abrazar a la luna reflejada en sus aguas). El caso fue que la Octava sería quien, finalmente, lo subyugara de aquel modo.

Aún recordaba --me contó, mientras sorbía con delectación un arábica Limú-- la primera ocasión en que la soberbia entrada del Veni Creator estalló en su sensibilidad con la violencia de una explosión volcánica. Se sintió tan sobrecogido que no pudo pensar en nada, solo escuchó. Durante ochenta y cuatro minutos escuchó aquella erupción subsecuente de coros, lieds, arias, y sinfonía de elementos diversos erigiéndose en monumento musical; un monumento que había ido encajando perfectamente, pieza a pieza, nota a nota, en su alma a medida que fue desarrollándose. Desde ese mismo momento supo que aquella obra era definitiva para él. Por muy raro que pueda parecer --me recalcó-- sintió que aquella obra se convertiría en trascendental, la obra que daría sentido a su propia vida. Tras inquirirle yo por su relación con la música, si es que era profesional de la misma, o le unía un vínculo estrecho con ella, él me dijo que no solo había nacido para ella, sino que había nacido siendo ella. Yo, la verdad sea dicha, al oír aquella afirmación hecha con tanta certidumbre empecé a barruntar ya el origen de la obsesión, pero, no obstante, no hice patente mi escepticismo --por no decir mi incredulidad manifiesta--.

Sin un atisbo de engreimiento me dijo que, efectivamente, era músico, que no dotado de una voz suficientemente poderosa no pudo dedicarse al canto que era lo que hubiera querido, y que por lo tanto debió conformarse con el violín; que había formado parte de diversas orquestas, pero que no sintiéndose lo feliz que esperaba hubo de abandonar la interpretación --de eso hacía dos años, justo antes de topar con la 8ª--. Me aseguró que él estaba convencido de que las cosas no suceden al azar y de que la aparición de esta proverbial sinfonía llegó como respuesta a su insatisfecha situación. Me dijo que si conocía la historia de Adrian Leverkühn, que Thomas Mann recreara en su Doktor Faustus. Ante mi respuesta positiva me confió que algo semejante le había sucedido a él. La cara que puse en reacción a su confidencia le hizo reír (era la primera vez que reía abiertamente).

Y después me refirió la historia más enloquecida que jamás he escuchado. Me dijo que la materialización de esa conjura, tras la revelación de la sinfonía "De los Mil", pasaba por escuchar activamente mil veces la obra de marras. Al cabo de este compromiso --sostenía-- encontraría la respuesta, y solo entonces. Sería una lenta acción, gradual, paulatina, la que a cada audición iría obrando en su cuerpo, en su mente y en su alma la debida transformación. ¿Y cuál era el fin? ¿Qué le esperaría al final de este reiterativo camino? Eso, aún no lo sabía, me contestó sin un atisbo de pesadumbre, pero estaba convencido de que, fuera lo que fuese, no tendría menor entidad que la Tierra Prometida para Moisés, solo que él sí esperaba poder acceder y disfrutar de ella. ¡Estaba hablando en serio! 1000 veces, ¡cielo santo! ¿cómo puede uno someterse a semejante trance? Su respuesta fue que sería una especie de mantra, pero un mantra maravilloso que cada vez que se desplegara en su conciencia, con toda su variada e intensa gama melódica, ejercería sobre ella el efecto de un catalizador, provocando una reacción decisiva cuyo resultado no podía ser otro que la transfiguración de su materia grosera --su limitación-- hasta fundirse, carente ya de impurezas, con el espíritu puro.

Aquello era de locos. Pero lo más desconcertante del absurdo plan estaba en la calculada y serena resolución de su autor. Faust podía ser víctima de una obsesión, pero ésta, de serlo, parecía nacer no de un impulso irracional, sino de la más fantástica, sí, pero racional y razonada argumentación. Esto quería decir que se trataba de una obsesión de la peor naturaleza: la que pasa por ser soporte y fundamento de una irrenunciable misión.

En el momento de aquella conversación se acercaba ya a esa cifra. Según me dijo, en menos de un mes se completarían la 1000 audiciones. Después, como colofón, solo le restaría llevar a cabo su gran sueño, el broche de oro a su empeño, culminar su misión: asistir a una representación en vivo. Este era el destino de un itinerario iniciado hacía dos años y que en aquel momento, por ese azar que no lo es tanto (pues que todo tiene su justificación en el vértigo de la existencia y la más mínima incidencia contribuye no poco a la estabilidad del inmenso edificio que es la Vida), lo había llevado a cruzarse conmigo.

En este tiempo fui testigo de cosas que no sé si calificar de extraordinarias, pero no faltaré a la verdad si las califico de sorprendentes y, sobre todo, pertenecientes al inverosímil universo de lo fantástico.

Antes de seguir he de precisar que aquella primitiva sensación de perplejidad que sentía en su presencia, a medida que lo fui conociendo, se tornó en el más absoluto desconcierto: fui testigo de cómo un ser humano poco a poco se iba convirtiendo en... otra cosa, otra cosa que no es el ser humano que todos reconocemos como tal. Faust, efectivamente, se estaba transfigurando; de manera imperceptible su ser se desmaterializaba, perdía densidad para hacerse cada vez más sutil. En los muchos momentos compartidos a lo largo de este mes escaso, contemplé, impotente y estupefacto, cómo aquel hombre se iba haciendo cada vez más diáfano, y también más... sonoro. Me ocurría que aun en silencio, cuando sentados mirábamos, a la caída de la tarde, las gabarras descender por el Sena, me parecía oír una música lejana, una melodía familiar trenzada al suave cabello de la brisa: los compases inconfundibles del Veni Creator, la dulce voz de la Mater Gloriosa, el poderoso bajo del Pater Profundus, el delicado piccolo que es tragaluz por donde penetra la luminosidad del Coro Místico... En una palabra: su presencia se estaba volviendo sinfónica, parecía que la música en él penetrada, resonando, música salía; como si sus células vibraran ya al ritmo de la 8ª sinfonía de Mahler y esta vibración emanara de él con toda naturalidad. Su mismo hablar seguía una pauta contrapuntística. Uno lo escuchaba embelesado, pues parecía componer mientras lo hacía: ¡componer su discurso!

Un día, cercano ya el final, me dijo,

--Héctor, estoy obteniendo mucho más de lo esperado. Siento que mi ser se transforma, y lo siento sin dolor. No es como la serpiente que con sufrimiento cambia la piel, no; es más bien lo contrario: mi piel permanece y mi interior cambia. Si no tuviera esta piel, si no me contuviera esta aparente y reconocible forma que soy, temo que me disolvería, indistinto, en el éter, querido amigo. Antes del gran momento deseo contarle cuál ha sido el proceso por mí percibido en este tiempo, desde el advenimiento de la 8ª de Mahler a mi existencia.

"En las primeras audiciones me ocurrió como a todo el mundo, te impresionan las fases culminantes sobresaliendo del discurso genérico, que entonces no tiene límites precisos pero que como los picos de una cordillera hace que nos fijemos en sus pináculos, en las cumbres donde el sol se refleja con más fuerza, los virtuosismos vocales, las sutilezas instrumentales, los crescendos tonales y emotivos..."

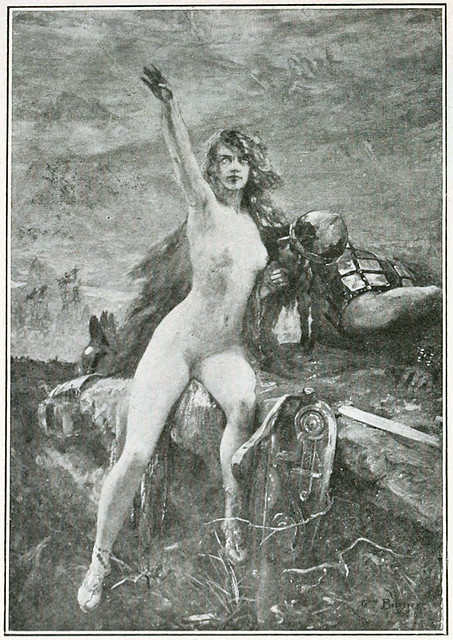

"Después, una vez subyugados, la gran estructura se va ordenando, enfocando sus perfiles; uno es capaz, entonces, distinguir no solo la entidad de las partes diversas, ese Veni Creator de inspiración latina plasmada en una invocación pagana, donde se implora la ayuda del Espíritu; y esa Escena Final del Fausto que, teniendo poco que ver, aparentemente, con la anterior, describe magníficamente la condición humana en su relación con el amor, con el Eterno Femenino, con su salvación, en los diversos protagonismos con que se suceden las tesituras vocales, siempre impulsadas por una orquestación excelsa en la aparente simplicidad melódica..."

"Más adelante, uno se sumerge ya y repara en los diversos equilibrios, en los balanceos de la tensión entre las diversas fases de la obra, vocales, instrumentales, que como cables melódicos apuntalan la estructura. Esta sensación de equilibrio en que se basa la armonía, aun donde parece imposible que exista, es una de las etapas más primordiales: si uno accede a ella, si uno es capaz de sentir ese imposible equilibrio en su interior, si uno siente cómo la voz se engasta a los metales y a las cuerdas, cómo las maderas son ensalzadas, en su latente naturaleza de raíz y tronco y rama y hoja y flor y fruto, por la modulada canción de las gargantas, cómo la percusión se acompasa al latir cadencioso o sincopado del propio corazón,... si uno siente todo eso, algo cambiará también allí, en las propias células, en la propia manera de percibir la vida..."

"Percibirá entonces, desplazándose por estos equilibrios con la agilidad con que lo haría un mono entre los árboles, el protagonismo de los diversos instrumentos en su diálogo constante con las voces --con la voz, que es paradigma de lo humano--: consecutivo, secuencial, simultáneo, tonal, rítmico, melódico, siempre contrapuntístico. Uno pasa, en esta fase, por momentos de vértigo y confusión, abrumado por tanto matiz desplegado, por tanta tensión bien resuelta, por tanta presencia de lo complejo sonoro nacido del simple instrumento..."

"Ahora uno es capaz de entender los diálogos íntimos de la música consigo misma; de la música con el alma del compositor; del compositor, a través de la música, con el oyente, que ya no será así sujeto pasivo, sino activo protagonista..."

"Al cabo, el alma atenta, viaja entre las notas, haciéndose una con ellas, disuelta en ellas: siendo ellas; no ya dos entes separados: musicalidad y percepción, sino uno que se resuelve en el acto de la potencia. Cada día, cada audición, un matiz nuevo, un nuevo descubrimiento, una nueva sugerencia, una emoción solapada a otra preexistente o enteramente nueva. Eso es la Vida, querido Héctor. Esa es mi vida, la que he llegado a percibir y experimentar en estos dos últimos años. Creo estar superando mi condición de llana humanidad para adquirir otra zenital que la puja y sobrepasa..."

Ya solo me resta poner el epílogo a esta historia. Un epílogo que pone una guinda no menos fantástica a todo lo relatado.

Dije más arriba que Faust esperaba culminar su misión con la asistencia a una representación en vivo de la obra que se había convertido en su razón de ser y eje de su existencia. Esta ocasión se presentó con motivo de la celebración de una gala en Viena. Corría a cargo, como es obvio, de la Wiener Philarmoniker, en esta ocasión dirigida por Leonard Bernstein, y que contaba entre los solistas a celebridades --bien ganadas, por cierto-- de la categoría de Agnes Baltsa, Margaret Price o José Van damm. Aún recuerdo cómo se le iluminaron los ojos cuando le comenté sobre la posibilidad de acompañarle a tan magna ocasión.

Dije más arriba que Faust esperaba culminar su misión con la asistencia a una representación en vivo de la obra que se había convertido en su razón de ser y eje de su existencia. Esta ocasión se presentó con motivo de la celebración de una gala en Viena. Corría a cargo, como es obvio, de la Wiener Philarmoniker, en esta ocasión dirigida por Leonard Bernstein, y que contaba entre los solistas a celebridades --bien ganadas, por cierto-- de la categoría de Agnes Baltsa, Margaret Price o José Van damm. Aún recuerdo cómo se le iluminaron los ojos cuando le comenté sobre la posibilidad de acompañarle a tan magna ocasión.

Era un día gris y lluvioso. Llegamos en tren procedentes de París a la otrora capital imperial justo para instalarnos en el hotel y comer. Por la tarde, como era de rigor, nos sumergimos en el ambiente poderosamente evocador del Café Landtman, aledaño al impresionante Burgtheater, café al que ya asistiera el mismo Mahler; quién sabe si quizá ocupáramos alguno de los dos el mismo asiento que él ocupara setenta años antes.

A las seis de la tarde daría comienzo el concierto con puntualidad puntillosamente austriaca. Ese día, Faust, resonaba con más intensidad de la costumbrada. Su vibración era tan patente que ir a su lado me producía un extraño placer, pues me parecía ir expuesto a la reverberación de un altavoz de Alta Fidelidad.

Ocupamos nuestros asientos en las butacas de patio del Koncerthaus con un respeto y recogimiento semejante al que pueda experimentar un piadoso feligrés luterano al tomar posesión de su lugar en el templo.

Noté, al comienzo de la obra, con los primeros compases del órgano, cómo de mi izquierda --donde estaba sentado Faust-- recibía la contestación de un eco tan potente o mayor del que desde el frente y desde lo alto me inundaba. ¡Mi obsesivo amigo estaba vibrando por simpatía!

Fue una representación memorable, tremendamente emotiva y técnicamente impecable. En algún discreto vistazo descubrí a un Faust muy posiblemente en estado extático, con lágrimas fluyendo de sus ojos, lentas y silenciosas, de una manera natural. A saber qué sentiría aquel manojo de sensibilidad en tan especial momento. Solo sé, y aún no he encontrado manera racional de explicármelo, lo que ocurrió al final.

Ya en en el transcurso del emocionante Coro Místico, en una mirada rápida y sesgada me pareció ver --a la tenue luz de la sala--, que mi vista atravesaba lo que debía ser el rostro de Faust para atisbar el de su vecina de asiento, una bella joven de perfil perfecto. Lo achaqué a la débil luz y al sesgo forzado del ojo. Pero cuando terminó de escucharse el estremecimiento de los cielos en comunión con el Alma del Hombre, que es el mayestático final de la obra, y encenderse las luces, al girarme para encontrar el diálogo visual de mi compañero, me encontré con que,... a mi lado, donde debiera estar Faust,.. ¡No había nadie! ¡El lugar estaba vacío! Miré absurdamente a un lado y otro, como si pudiera descubrir a mi amigo trasladado mágicamente a otro asiento. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba Faust? ¿Cómo era posible que desapareciese así como así, en el aire, de modo semejante a una burbuja de jabón cuando estalla? Lo inexplicable de su posibilidad no desmentía el hecho: allí no estaba. Se puede suponer mi desconcierto. Incluso mis vecinos de asiento, a quienes no conocía de nada, me miraban con cierta extrañeza. Alguno me sonrió, con esa distante amabilidad austriaca, quizá sugiriendo una simpatía ante lo que el consideraba mi estupefacción por lo escuchado.

Por más que busqué, no lo hallé. Volví apesadumbrado al hotel. Una vez allí pregunté por él. En recepción me dijeron extrañados que no sabían nada de un tal Faust, es más, me dijeron que allí no había alojado nadie que respondiese a nombre de Faust Novak. Cuando les dije que era el hombre que llegara conmigo al mediodía, se miraron entre ellos, hicieron una llamada telefónica --imagino que a los recepcionistas del turno de mañana--, y me contestaron que yo había llegado solo, que así me había registrado, y que en ningún momento vieron a nadie conmigo antes o después, en el hotel.

No me lo podía explicar. ¿Habrían sido todo figuraciones mías? ¿Era yo, realmente el obsesivo? ¿Víctima de una alucinación? --Demasiado real para ser ficción --pensé. Pero, lo cierto, es que no pude hallar explicación al extraño fenómeno. ¿Me estaría volviendo loco?

En diez minutos estábamos sentados en una mesita de Le Chat Noir, un bar surgido a la sombra del cabaret homónimo, quien cerrara sus puertas en 1897 para disgusto de la gran troupe artística --Picasso entre otros-- que con motivo de la Exposición Universal de 1900 se desplazó a París. A esa hora el local aún no estaba lleno y se podía charlar sin poner en peligro las cuerdas vocales, o sin temor a que en las mesas adyacentes se compartieran las conversaciones. A pesar de ser un hombre aparentemente reservado, o quizá animado por la confianza de encontrar un alma que compartiera en cierta medida su pasión mahleriana, estuvo más locuaz de lo que cabe esperar en alguien que se acaba de conocer. Así me enteré de que su pasión por Mahler lo era casi desde la adolescencia --y eso supondría no más allá de diez años--, pero que su debilidad --como él decía-- por la 8ª surgió apenas dos años atrás.

En diez minutos estábamos sentados en una mesita de Le Chat Noir, un bar surgido a la sombra del cabaret homónimo, quien cerrara sus puertas en 1897 para disgusto de la gran troupe artística --Picasso entre otros-- que con motivo de la Exposición Universal de 1900 se desplazó a París. A esa hora el local aún no estaba lleno y se podía charlar sin poner en peligro las cuerdas vocales, o sin temor a que en las mesas adyacentes se compartieran las conversaciones. A pesar de ser un hombre aparentemente reservado, o quizá animado por la confianza de encontrar un alma que compartiera en cierta medida su pasión mahleriana, estuvo más locuaz de lo que cabe esperar en alguien que se acaba de conocer. Así me enteré de que su pasión por Mahler lo era casi desde la adolescencia --y eso supondría no más allá de diez años--, pero que su debilidad --como él decía-- por la 8ª surgió apenas dos años atrás.La inmersión en la música del compositor bohemio --me dijo-- comenzó, como nos ha sucedido a todos, por sus sinfonías más conocidas, la 1ª "Titan" y la 5ª; después, una vez enganchado, vendrían todas las demás: la 6ª "Trágica", la "Canción de la Noche" o 7ª, la "Resurreción" o 2ª, la 3ª y 4ª; incluso tuvo acceso a la 9ª y la inacabada 10ª antes de acceder a la 8º. La razón no me la supo dar, porque él mismo la desconocía. El destino lo quiso así --era su respuesta--. Sí me precisó que ya estuvo a punto de sucumbir con Las Canciones de la Tierra (Das Lied von der Erde), esa colección de lieds bordados sobre una trama sinfónica cuyos textos hay que ir a buscarlos a... ¡China! Pues las seis canciones que componen la obra son arreglos del propio Mahler sobre poemas chinos de la dinastía Tang (salvo la 2ª de, Tchang-tsi, y la 6º y última, del poeta emperador Wang-Wei, las cuatro restantes son del gran Li Tai Po, el mayor poeta que diera aquella tierra de desconocidos poetas, quien, desdeñando todos los honores imperiales, se retirara a vivir en medio de la naturaleza, convirtiéndose en un aedo nómada que gustaba de escribir sus líricos epigramas en las hojas de los árboles para entregarlas, después, a la corriente de los ríos... (con eso está perfectamente definido el carácter de aquel extraordinario ser, y se comprende, además, que de los más de 5000 poemas que se cree escribió apenas hayan llegado a nosotros un millar; así como se explica mejor su muerte en el río Yang-tsé por querer abrazar a la luna reflejada en sus aguas). El caso fue que la Octava sería quien, finalmente, lo subyugara de aquel modo.

Aún recordaba --me contó, mientras sorbía con delectación un arábica Limú-- la primera ocasión en que la soberbia entrada del Veni Creator estalló en su sensibilidad con la violencia de una explosión volcánica. Se sintió tan sobrecogido que no pudo pensar en nada, solo escuchó. Durante ochenta y cuatro minutos escuchó aquella erupción subsecuente de coros, lieds, arias, y sinfonía de elementos diversos erigiéndose en monumento musical; un monumento que había ido encajando perfectamente, pieza a pieza, nota a nota, en su alma a medida que fue desarrollándose. Desde ese mismo momento supo que aquella obra era definitiva para él. Por muy raro que pueda parecer --me recalcó-- sintió que aquella obra se convertiría en trascendental, la obra que daría sentido a su propia vida. Tras inquirirle yo por su relación con la música, si es que era profesional de la misma, o le unía un vínculo estrecho con ella, él me dijo que no solo había nacido para ella, sino que había nacido siendo ella. Yo, la verdad sea dicha, al oír aquella afirmación hecha con tanta certidumbre empecé a barruntar ya el origen de la obsesión, pero, no obstante, no hice patente mi escepticismo --por no decir mi incredulidad manifiesta--.

Sin un atisbo de engreimiento me dijo que, efectivamente, era músico, que no dotado de una voz suficientemente poderosa no pudo dedicarse al canto que era lo que hubiera querido, y que por lo tanto debió conformarse con el violín; que había formado parte de diversas orquestas, pero que no sintiéndose lo feliz que esperaba hubo de abandonar la interpretación --de eso hacía dos años, justo antes de topar con la 8ª--. Me aseguró que él estaba convencido de que las cosas no suceden al azar y de que la aparición de esta proverbial sinfonía llegó como respuesta a su insatisfecha situación. Me dijo que si conocía la historia de Adrian Leverkühn, que Thomas Mann recreara en su Doktor Faustus. Ante mi respuesta positiva me confió que algo semejante le había sucedido a él. La cara que puse en reacción a su confidencia le hizo reír (era la primera vez que reía abiertamente).

IV

--No, no me malinterprete --me dijo-- no he hecho ningún pacto con el diablo; es más, no creo en el diablo. Lo que quiero decirle es que lo mismo que Adrian Levekühn llegó a desear tan fervientemente le fuera concedido el talento del genio para crear música excepcional como para vender su alma a Satán --que era quien podía atender esa súplica, toda vez que Dios no le había otorgado el don--, así yo me conjuré con mi alma para llegar a ser el que sentía que era, aun a pesar de mi vida; y como respuesta a mi conjura me llegó la 8ª de Mahler. Es curioso, Héctor, cómo el destino conduce nuestra existencia por caminos insospechados hasta que al fin logra su debido cumplimiento. Ya puede uno querer resistirse a ello, ya puede uno oponerse con toda su determinación, que lo mismo que las aguas no pueden correr contra la ley de la gravedad y volver hacia las fuentes de donde manaron, la existencia del hombre, sometida a leyes que él no controla, acabará fluyendo hacia donde esas leyes estipulen.Y después me refirió la historia más enloquecida que jamás he escuchado. Me dijo que la materialización de esa conjura, tras la revelación de la sinfonía "De los Mil", pasaba por escuchar activamente mil veces la obra de marras. Al cabo de este compromiso --sostenía-- encontraría la respuesta, y solo entonces. Sería una lenta acción, gradual, paulatina, la que a cada audición iría obrando en su cuerpo, en su mente y en su alma la debida transformación. ¿Y cuál era el fin? ¿Qué le esperaría al final de este reiterativo camino? Eso, aún no lo sabía, me contestó sin un atisbo de pesadumbre, pero estaba convencido de que, fuera lo que fuese, no tendría menor entidad que la Tierra Prometida para Moisés, solo que él sí esperaba poder acceder y disfrutar de ella. ¡Estaba hablando en serio! 1000 veces, ¡cielo santo! ¿cómo puede uno someterse a semejante trance? Su respuesta fue que sería una especie de mantra, pero un mantra maravilloso que cada vez que se desplegara en su conciencia, con toda su variada e intensa gama melódica, ejercería sobre ella el efecto de un catalizador, provocando una reacción decisiva cuyo resultado no podía ser otro que la transfiguración de su materia grosera --su limitación-- hasta fundirse, carente ya de impurezas, con el espíritu puro.

Aquello era de locos. Pero lo más desconcertante del absurdo plan estaba en la calculada y serena resolución de su autor. Faust podía ser víctima de una obsesión, pero ésta, de serlo, parecía nacer no de un impulso irracional, sino de la más fantástica, sí, pero racional y razonada argumentación. Esto quería decir que se trataba de una obsesión de la peor naturaleza: la que pasa por ser soporte y fundamento de una irrenunciable misión.

En el momento de aquella conversación se acercaba ya a esa cifra. Según me dijo, en menos de un mes se completarían la 1000 audiciones. Después, como colofón, solo le restaría llevar a cabo su gran sueño, el broche de oro a su empeño, culminar su misión: asistir a una representación en vivo. Este era el destino de un itinerario iniciado hacía dos años y que en aquel momento, por ese azar que no lo es tanto (pues que todo tiene su justificación en el vértigo de la existencia y la más mínima incidencia contribuye no poco a la estabilidad del inmenso edificio que es la Vida), lo había llevado a cruzarse conmigo.

En este tiempo fui testigo de cosas que no sé si calificar de extraordinarias, pero no faltaré a la verdad si las califico de sorprendentes y, sobre todo, pertenecientes al inverosímil universo de lo fantástico.

Antes de seguir he de precisar que aquella primitiva sensación de perplejidad que sentía en su presencia, a medida que lo fui conociendo, se tornó en el más absoluto desconcierto: fui testigo de cómo un ser humano poco a poco se iba convirtiendo en... otra cosa, otra cosa que no es el ser humano que todos reconocemos como tal. Faust, efectivamente, se estaba transfigurando; de manera imperceptible su ser se desmaterializaba, perdía densidad para hacerse cada vez más sutil. En los muchos momentos compartidos a lo largo de este mes escaso, contemplé, impotente y estupefacto, cómo aquel hombre se iba haciendo cada vez más diáfano, y también más... sonoro. Me ocurría que aun en silencio, cuando sentados mirábamos, a la caída de la tarde, las gabarras descender por el Sena, me parecía oír una música lejana, una melodía familiar trenzada al suave cabello de la brisa: los compases inconfundibles del Veni Creator, la dulce voz de la Mater Gloriosa, el poderoso bajo del Pater Profundus, el delicado piccolo que es tragaluz por donde penetra la luminosidad del Coro Místico... En una palabra: su presencia se estaba volviendo sinfónica, parecía que la música en él penetrada, resonando, música salía; como si sus células vibraran ya al ritmo de la 8ª sinfonía de Mahler y esta vibración emanara de él con toda naturalidad. Su mismo hablar seguía una pauta contrapuntística. Uno lo escuchaba embelesado, pues parecía componer mientras lo hacía: ¡componer su discurso!

Un día, cercano ya el final, me dijo,

--Héctor, estoy obteniendo mucho más de lo esperado. Siento que mi ser se transforma, y lo siento sin dolor. No es como la serpiente que con sufrimiento cambia la piel, no; es más bien lo contrario: mi piel permanece y mi interior cambia. Si no tuviera esta piel, si no me contuviera esta aparente y reconocible forma que soy, temo que me disolvería, indistinto, en el éter, querido amigo. Antes del gran momento deseo contarle cuál ha sido el proceso por mí percibido en este tiempo, desde el advenimiento de la 8ª de Mahler a mi existencia.

"En las primeras audiciones me ocurrió como a todo el mundo, te impresionan las fases culminantes sobresaliendo del discurso genérico, que entonces no tiene límites precisos pero que como los picos de una cordillera hace que nos fijemos en sus pináculos, en las cumbres donde el sol se refleja con más fuerza, los virtuosismos vocales, las sutilezas instrumentales, los crescendos tonales y emotivos..."

"Después, una vez subyugados, la gran estructura se va ordenando, enfocando sus perfiles; uno es capaz, entonces, distinguir no solo la entidad de las partes diversas, ese Veni Creator de inspiración latina plasmada en una invocación pagana, donde se implora la ayuda del Espíritu; y esa Escena Final del Fausto que, teniendo poco que ver, aparentemente, con la anterior, describe magníficamente la condición humana en su relación con el amor, con el Eterno Femenino, con su salvación, en los diversos protagonismos con que se suceden las tesituras vocales, siempre impulsadas por una orquestación excelsa en la aparente simplicidad melódica..."

"Más adelante, uno se sumerge ya y repara en los diversos equilibrios, en los balanceos de la tensión entre las diversas fases de la obra, vocales, instrumentales, que como cables melódicos apuntalan la estructura. Esta sensación de equilibrio en que se basa la armonía, aun donde parece imposible que exista, es una de las etapas más primordiales: si uno accede a ella, si uno es capaz de sentir ese imposible equilibrio en su interior, si uno siente cómo la voz se engasta a los metales y a las cuerdas, cómo las maderas son ensalzadas, en su latente naturaleza de raíz y tronco y rama y hoja y flor y fruto, por la modulada canción de las gargantas, cómo la percusión se acompasa al latir cadencioso o sincopado del propio corazón,... si uno siente todo eso, algo cambiará también allí, en las propias células, en la propia manera de percibir la vida..."

"Percibirá entonces, desplazándose por estos equilibrios con la agilidad con que lo haría un mono entre los árboles, el protagonismo de los diversos instrumentos en su diálogo constante con las voces --con la voz, que es paradigma de lo humano--: consecutivo, secuencial, simultáneo, tonal, rítmico, melódico, siempre contrapuntístico. Uno pasa, en esta fase, por momentos de vértigo y confusión, abrumado por tanto matiz desplegado, por tanta tensión bien resuelta, por tanta presencia de lo complejo sonoro nacido del simple instrumento..."

"Ahora uno es capaz de entender los diálogos íntimos de la música consigo misma; de la música con el alma del compositor; del compositor, a través de la música, con el oyente, que ya no será así sujeto pasivo, sino activo protagonista..."

"Al cabo, el alma atenta, viaja entre las notas, haciéndose una con ellas, disuelta en ellas: siendo ellas; no ya dos entes separados: musicalidad y percepción, sino uno que se resuelve en el acto de la potencia. Cada día, cada audición, un matiz nuevo, un nuevo descubrimiento, una nueva sugerencia, una emoción solapada a otra preexistente o enteramente nueva. Eso es la Vida, querido Héctor. Esa es mi vida, la que he llegado a percibir y experimentar en estos dos últimos años. Creo estar superando mi condición de llana humanidad para adquirir otra zenital que la puja y sobrepasa..."

V

Puede ser que este hombre estuviera loco, pero lo estaba de esa clase de locura que tienen los muy cuerdos (ya se sabe que la cordura necesaria para medrar en este mundo precisa de cierta ceguera del entendimiento), aquellos que deciden no poner filtros a su alma, y a lo que a ella llega de un espíritu que pugna por manifestarse en plenitud. Faust era de estos. Apostó por la locura de su tremenda lucidez, y el intenso brillo de su espíritu (ese astro que contiene la luz a todas las estrellas) lo había cegado totalmente.Ya solo me resta poner el epílogo a esta historia. Un epílogo que pone una guinda no menos fantástica a todo lo relatado.

Dije más arriba que Faust esperaba culminar su misión con la asistencia a una representación en vivo de la obra que se había convertido en su razón de ser y eje de su existencia. Esta ocasión se presentó con motivo de la celebración de una gala en Viena. Corría a cargo, como es obvio, de la Wiener Philarmoniker, en esta ocasión dirigida por Leonard Bernstein, y que contaba entre los solistas a celebridades --bien ganadas, por cierto-- de la categoría de Agnes Baltsa, Margaret Price o José Van damm. Aún recuerdo cómo se le iluminaron los ojos cuando le comenté sobre la posibilidad de acompañarle a tan magna ocasión.

Dije más arriba que Faust esperaba culminar su misión con la asistencia a una representación en vivo de la obra que se había convertido en su razón de ser y eje de su existencia. Esta ocasión se presentó con motivo de la celebración de una gala en Viena. Corría a cargo, como es obvio, de la Wiener Philarmoniker, en esta ocasión dirigida por Leonard Bernstein, y que contaba entre los solistas a celebridades --bien ganadas, por cierto-- de la categoría de Agnes Baltsa, Margaret Price o José Van damm. Aún recuerdo cómo se le iluminaron los ojos cuando le comenté sobre la posibilidad de acompañarle a tan magna ocasión.Era un día gris y lluvioso. Llegamos en tren procedentes de París a la otrora capital imperial justo para instalarnos en el hotel y comer. Por la tarde, como era de rigor, nos sumergimos en el ambiente poderosamente evocador del Café Landtman, aledaño al impresionante Burgtheater, café al que ya asistiera el mismo Mahler; quién sabe si quizá ocupáramos alguno de los dos el mismo asiento que él ocupara setenta años antes.

A las seis de la tarde daría comienzo el concierto con puntualidad puntillosamente austriaca. Ese día, Faust, resonaba con más intensidad de la costumbrada. Su vibración era tan patente que ir a su lado me producía un extraño placer, pues me parecía ir expuesto a la reverberación de un altavoz de Alta Fidelidad.

Ocupamos nuestros asientos en las butacas de patio del Koncerthaus con un respeto y recogimiento semejante al que pueda experimentar un piadoso feligrés luterano al tomar posesión de su lugar en el templo.

Noté, al comienzo de la obra, con los primeros compases del órgano, cómo de mi izquierda --donde estaba sentado Faust-- recibía la contestación de un eco tan potente o mayor del que desde el frente y desde lo alto me inundaba. ¡Mi obsesivo amigo estaba vibrando por simpatía!

Fue una representación memorable, tremendamente emotiva y técnicamente impecable. En algún discreto vistazo descubrí a un Faust muy posiblemente en estado extático, con lágrimas fluyendo de sus ojos, lentas y silenciosas, de una manera natural. A saber qué sentiría aquel manojo de sensibilidad en tan especial momento. Solo sé, y aún no he encontrado manera racional de explicármelo, lo que ocurrió al final.

Ya en en el transcurso del emocionante Coro Místico, en una mirada rápida y sesgada me pareció ver --a la tenue luz de la sala--, que mi vista atravesaba lo que debía ser el rostro de Faust para atisbar el de su vecina de asiento, una bella joven de perfil perfecto. Lo achaqué a la débil luz y al sesgo forzado del ojo. Pero cuando terminó de escucharse el estremecimiento de los cielos en comunión con el Alma del Hombre, que es el mayestático final de la obra, y encenderse las luces, al girarme para encontrar el diálogo visual de mi compañero, me encontré con que,... a mi lado, donde debiera estar Faust,.. ¡No había nadie! ¡El lugar estaba vacío! Miré absurdamente a un lado y otro, como si pudiera descubrir a mi amigo trasladado mágicamente a otro asiento. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba Faust? ¿Cómo era posible que desapareciese así como así, en el aire, de modo semejante a una burbuja de jabón cuando estalla? Lo inexplicable de su posibilidad no desmentía el hecho: allí no estaba. Se puede suponer mi desconcierto. Incluso mis vecinos de asiento, a quienes no conocía de nada, me miraban con cierta extrañeza. Alguno me sonrió, con esa distante amabilidad austriaca, quizá sugiriendo una simpatía ante lo que el consideraba mi estupefacción por lo escuchado.

Por más que busqué, no lo hallé. Volví apesadumbrado al hotel. Una vez allí pregunté por él. En recepción me dijeron extrañados que no sabían nada de un tal Faust, es más, me dijeron que allí no había alojado nadie que respondiese a nombre de Faust Novak. Cuando les dije que era el hombre que llegara conmigo al mediodía, se miraron entre ellos, hicieron una llamada telefónica --imagino que a los recepcionistas del turno de mañana--, y me contestaron que yo había llegado solo, que así me había registrado, y que en ningún momento vieron a nadie conmigo antes o después, en el hotel.

No me lo podía explicar. ¿Habrían sido todo figuraciones mías? ¿Era yo, realmente el obsesivo? ¿Víctima de una alucinación? --Demasiado real para ser ficción --pensé. Pero, lo cierto, es que no pude hallar explicación al extraño fenómeno. ¿Me estaría volviendo loco?

...

"Estimado Héctor: hay cosas en esta vida que el ser humano intuye, presiente, columbra, pero de las que no tiene, ni puede tener, un conocimiento más claro que esa intuición. Son cosas que están ahí, pertenecen a la Realidad, pero no a esa realidad mediocre y limitada que gobierna la vida aparente y que es teatro donde se representa la consecuencia de una maldición -ganarás el pan con el sudor de tu frente-, sino a esa otra que, en mayúsculas, las contiene a todas: la Realidad, de la que hasta el mismo dios maldiciente procede. Hoy serás testigo de una de esas cosas que desde la parcial realidad humana no es explicable. Te sentirás confuso, desconcertado, quizá pienses que te estás volviendo loco. Hoy recobraré mi verdadera identidad, seré lo que siempre fui: una sinfonía, una sinfonía sublime que quiso ser humana, y en hombre se encarnó. Hoy volveré a mi estado natural, me ha costado mucho esfuerzo, en mi encarnación humana, descubrir mi realidad, pero una vez descubierta no he tenido que hacer otra cosa sino dejarme arrastrar por la corriente, aquella que no podía sino conducirme a mi mismo (misma). Puede que algún día comprendas. Sí, algún día. Pero eso, hasta a mí me está vedado saberlo. Espero que sepas, eso sí, reconocer en ti al que eres, ese que pugna por manifestarse, por ser. Hazle caso si lo escuchas. Merece la pena, aunque te tachen de loco.

Faust Novak

Faust Novak

Esta nota la encontré en el bolsillo exterior izquierdo de mi chaqueta cuando volvía en el tren hacia París, a la mañana siguiente del concierto al que creí asistir con alguien que recién conocí apenas un mes antes, un hombre alto, delgado, con esa apariencia de taciturno distraído que tienen todos aquellos que son víctimas de una manía obsesiva.